I temi inerenti l'innovativo approccio dell'Open Science sono sempre più all'ordine del giorno nel dibattito scientifico europeo: si tratta di mettere a disposizione nella maniera più aperta e trasparente possibile lo studio sulle metodologie di ricerca, sui processi e i protocolli disciplinari, sulle pubblicazioni e i risultati di ogni progetto di ricerca affinché tutti i ricercatori e l'opinione pubblica possano giovare di contenuti, esperimenti ed esperienze nell'ambito di un processo costantemente fruibile e aggiornato. Alla luce di un dibattito scientifico europeo che, su questo versante, si arricchisce ogni giorno, fino all'avvento di una piattaforma di interscambio della ricerca “aperta” europea chiamata EOSC (European Open Science Cloud), anche nel nostro Paese sono sempre più numerosi i ricercatori che orientano il proprio lavoro – nei settori scientifico-disciplinari di afferenza – all'approccio dell'Open Science. La stessa Strategia di comunicazione dei Fondi PON "Per la scuola", cofinanziati in ambito europeo, fa riferimento all'uso degli Open Data e all'obiettivo di "garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni" (pp. 12 e 17). Con l'interesse di volgere il proprio sguardo ad un settore sempre più ricco e attuale del “fare conoscenza” e divulgarla, la Redazione di Valu.Enews ha pensato di ospitare per la rubrica Chiave di lettura del Numero di dicembre una figura intellettuale di spicco nel panorama italiano inerente i temi dell'Open Science: per capirne di più, infatti, Valu.Enews ospita in questo numero sulla “storica” rubrica Elena Giglia, responsabile dell'Unità di progetto Open Access dell'Università di Torino e componente del Gruppo di lavoro sull'Open Science del Ministero dell'Università e della Ricerca. La Dottoressa Giglia esprime il proprio punto di vista sul dibattito in corso e sulle principali opportunità che l'approccio all'Open Science può offrire anche in tema di innovazione e progresso scientifico. Per approfondire maggiormente tali tematiche, durante il mese di Febbraio 2020, il gruppo di ricerca del Progetto PON Valu.E (INVALSI) ha preso parte al Corso di Introduzione all'Open Science, condotto proprio da Elena Giglia e co-organizzato dal CODIGER (Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani) e dal Consorzio GARR. La ricerca INVALSI ha a cuore da anni i temi dell'equo accesso al sapere scientifico nell'ambito della ricerca educativa e valutativa: i ricercatori INVALSI, infatti, pubblicano sempre più regolarmente su riviste di libero accesso e, dal 2018, è attiva per la Casa Editrice Franco Angeli la Collana INVALSI PER LA RICERCA diretta dalla Presidente INVALSI Anna Maria Ajello, una collana che ha già pubblicato sette curatele scientifiche e divulgative.

La crisi globale dovuta al Coronavirus ha fatto sì che gli scienziati abbiano iniziato a condividere sequenze del virus, dati e risultati in tempi brevissimi, e ha fatto sì che gli editori abbiano dato libero accesso ad articoli finora chiusi dietro abbonamenti da migliaia di dollari all'anno.

Un dubbio sorge spontaneo: perché dobbiamo sottolineare come eccezionale il fatto che solo in tempo di crisi i ricercatori condividano tutto e che gli editori abbiano consentito l'accesso ai loro materiali? Perché la norma, nel sistema di comunicazione scientifica in vigore da qualche decennio è chiudere il contenuto in riviste accessibili solo su abbonamento invece di renderlo aperto: ma senza accesso ai risultati della ricerca, difficilmente la scienza e la conoscenza possono progredire. Non dimentichiamo poi che spesso le ricerche sono finanziate con fondi pubblici, quindi, come ricordava la ex vicepresidente della Commissione Europea Neelie Kroes, «L'informazione scientifica ha il potere di migliorare la nostra esistenza ed è troppo importante per essere tenuta sotto chiave. Inoltre, ogni cittadino dell'Unione Europea ha diritto di accedere e trarre vantaggio dalla conoscenza prodotta utilizzando fondi pubblici» (Kroes, N. OpenAIRE opens access to EU scientific results. Press release. Dec 2, 2010).

Vediamo come funziona il sistema attuale, focalizzandoci sulle riviste scientifiche, perché pubblicare un libro ha modalità e costi differenti, che richiedono un'analisi a parte. Nel momento in cui una ricerca o un esperimento termina, gli autori lo descrivono in un articolo, che viene proposto a una rivista, solitamente scelta per il prestigio che ha ai fini valutativi. La redazione della rivista sottopone l'articolo al giudizio di almeno due esperti ricercatori della materia, i revisori, attraverso un processo che si chiama peer-review (revisione tra pari). Se l'articolo viene accettato, viene pubblicato; se viene rifiutato, gli autori devono proporlo a un'altra rivista. Il processo di peer-review richiede mesi e, in caso di rifiuto, i tempi di pubblicazione si allungano ulteriormente, perché il ciclo ricomincia presso un'altra rivista. Né gli autori né i revisori (anch'essi afferenti al mondo della ricerca) vengono pagati quando l'articolo viene pubblicato: ciò che si aspettano non è un compenso economico ma un ritorno in termini di reputazione, di prestigio e di citazioni, utili in termini di scatti di carriera e reperimento di ulteriori fondi.

Una volta pubblicato, l'articolo compare in una rivista che, generalmente, viene distribuita in abbonamento, per cui i lettori devono pagare per leggere. E qui sorge un problema.

Gli abbonamenti alle riviste arrivano a costare fino a 10-12 mila dollari all'anno, a seconda del prestigio della rivista. Università ed enti di ricerca pagano cifre molto ingenti per gli abbonamenti, senza i quali non potrebbero avere accesso alle ricerche pubblicate dai propri ricercatori. L'Università in cui lavoro, ad esempio, spende ogni anno per gli abbonamenti intorno ai due milioni di euro. Pensiamo a una start-up, una piccola impresa, a chi fa innovazione, al nostro medico, a un insegnante: possono permettersi abbonamenti da centinaia o migliaia di euro per leggere una sola rivista? Possono permettersi di pagare 35 o 40 dollari, quota del pay per view, per un singolo articolo? La risposta è evidente: no. Lo stesso problema si è posto, in tempi di Coronavirus e biblioteche chiuse, anche per il diritto allo studio: i nostri studenti non hanno di fatto avuto più accesso ai testi.

Il problema dell'accesso è globale, come dimostrano i sei milioni di download mensili del sito pirata Sci-Hub, dove si leggono articoli hackerati: si tratta di un sito illegale, appunto, che ha già ricevuto almeno due denunce dai grandi editori. Il rettore emerito dell'Università di Liegi, Bernard Rentier, invita a riflettere che se oggi condividere la conoscenza è diventato illegale, c'è qualcosa di sbagliato nel sistema.

Oggi il sapere finanziato con fondi pubblici resta chiuso dietro abbonamenti a riviste dal prezzo spesso inaccessibile, che generano però un guadagno netto per i grandi editori commerciali internazionali (Elsevier, per esempio) fino al 38% (Google arriva “solo” al 25%...). Il tutto, ricordiamolo, si basa su un lavoro che né agli autori né ai revisori viene retribuito e che viene pubblicato con tempi medi di 9-18 mesi: il senso che ciò abbia ai fini dell'avanzamento della conoscenza risulta ancora più stridente in periodi di crisi quali appunto la corrente pandemia o ai recenti casi di Zika ed Ebola.

Durante la pandemia, del resto, gli editori hanno consentito il libero accesso ad alcuni articoli: ma limitatamente a quelli legati al Covid e solo per il periodo di tempo considerato di emergenza. Tutto ciò è irrealistico. Forse il cancro, o l'Alzheimer, o il cambiamento climatico, o la violenza sulle donne sono problemi meno importanti? Anche lo stesso Coronavirus, non richiederebbe forse un approccio interdisciplinare per essere sconfitto prima? E poi, anche non fossimo in emergenza, come facciamo a sapere quale articolo tenuto chiuso oggi non possa generare idee innovative domani, o essere di stimolo per nuove ricerche? Il sistema attuale non è pienamente funzionale alla crescita di conoscenza e innovazione.

Aggiungiamo un tassello. Come è stato messo in luce in un convegno della Royal Society nel 2015 ( The future of scholarly communication) “pubblicare”, ovvero rendere pubblico, rappresenta un passaggio ineludibile nel processo di ricerca, poiché la ricerca è un processo incrementale, e si progredisce solo sulla base di quanto scoperto da altri, o meglio, si rischia di reinventare la ruota se non si sa che è già stata inventata. Aver legato, però, la pubblicazione al concetto di prestigio e l'avanzamento di carriera dei ricercatori alle citazioni può aver contribuito non solo all'acuirsi del sistema chiuso ed economicamente inefficace appena descritto, ma anche a storture: si pubblica a ogni costo, incluso – in casi limite – falsificare o fabbricare i dati (si legga P. Smaldino - R. McElreath. The natural selection of bad science, 2016). Come Jeffrey Brainard ha messo in luce in un recente numero di Science, inoltre, il numero di ritrattazioni di articoli per frode è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni (J. Brainard, Rethinking retractions, «Science», 362/2018) ed è direttamente proporzionale all'indicatore di prestigio – il famoso “Impact Factor” – della rivista (Fang-Casadevall, Retracted science and the retraction index, 2011). Basta leggere il blog scientifico Retraction Watch per farsene un'idea. In alcuni campi, oltre la metà degli esperimenti, non risulta riproducibile, perché o la metodologia non appare abbastanza solida per la fretta di pubblicare oppure mancano dati fondamentali (Baker, 1500 scientists lift the lid on reproducibility, Nature, 2016).

Le riviste scientifiche sono nate nel 1665 e fino all'avvento del web erano di fatto l'unico modo per comunicare le proprie scoperte, anzi, sono nate esattamente con quello scopo. Ma l'articolo su rivista non è che la sintesi estrema della ricerca o dell'esperimento. Grazie alla tecnologia digitale e al web oggi è invece possibile condividere tutto l'esperimento, ovvero i dati, i procedimenti, i protocolli, il codice usato per generare o processare i dati: una ricchezza di informazioni prima impensabile. Il sistema delle riviste scientifiche però è rimasto immutato da secoli e si continua a pubblicare e valutare come quando esisteva solo la carta.

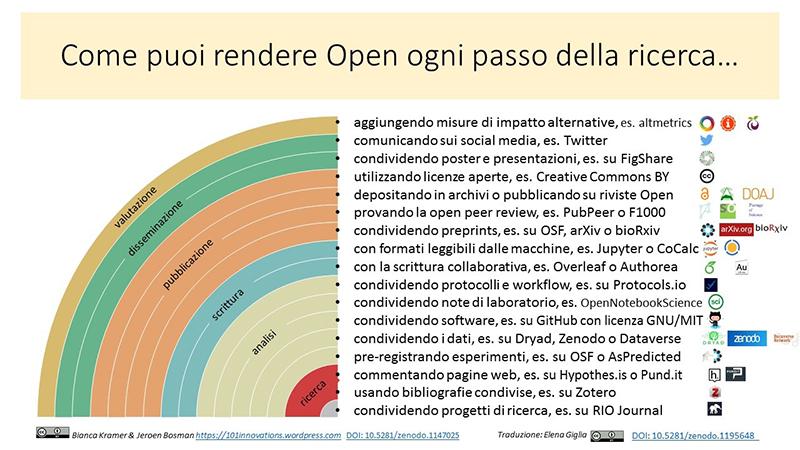

L'alternativa esiste e si chiama Open Science: ovvero sfruttare le possibilità offerte dal web per aprire i passaggi della ricerca e rendere la scienza disponibile per tutti. Gli strumenti esistono per pubblicare i dati, i software per commentare, per condividere note di laboratorio, per pre-registrare gli esperimenti, come si vede in questo “arcobaleno della scienza aperta”:

Il migliore esempio di Open Science è il protocollo http, quello che fa funzionare il web e ci permette di raggiungere un sito attraverso la sua URL. Il protocollo HTTP fu inventato nel 1989 da Tim Berners-Lee, che allora lavorava al CERN di Ginevra, come protocollo interno di scambio di documenti fra i gruppi di ricerca di fisica. Il CERN avrebbe potuto tenerlo chiuso per uso interno, o brevettarlo: invece l'ha aperto a tutti, gratuitamente. Da lì è nato il web: una scoperta che ha cambiato la vita di tutti noi.

Se vogliamo tentare una definizione, Open Science, Scienza Aperta, significa mettere a disposizione appena possibile ogni passaggio del ciclo della ricerca a partire dalla metodologia, dalla strumentazione, dai protocolli, dai software usati, sino ad arrivare ai dati stessi degli esperimenti, agli articoli scientifici che ne discutono i risultati, ai commenti che arricchiscono il dibattito scientifico. Per “scienza”, inoltre, si intende la ricerca scientifica in ogni campo, non solo in quello delle scienze esatte che il nome evoca, ma anche le scienze umane e sociali, così come quelle educative e valutative. L'idea di Open Science è perfettamente funzionale al concetto di scienza come “grande conversazione”, che quindi più è aperta più è ricca.

“Open Science”, inoltre, è un concetto-ombrello, che comprende tutte le possibili etichette “Open”, come il software Open source, l'Open Access alle pubblicazioni, le Open Educational Resources, ovvero il materiale didattico aperto, gli Open Data, e la “citizen science” nella sua duplice valenza di scienza fatta dai cittadini (es. attraverso la raccolta di dati in ecologia) e fatta per i cittadini, ovvero la divulgazione scientifica.

Il web, inoltre, è perfettamente funzionale alla Open Science; ad esempio, uno dei nuovi canali di pubblicazione che in periodo di Coronavirus è stato adottato ampiamente è il pre-print, ovvero la ricerca pubblicata non appena terminata. Gli archivi di pre-print consentono ai revisori e all'intera comunità di commentare e giudicare, ma intanto i risultati sono disponibili immediatamente, senza attendere i lunghi mesi di pubblicazione in rivista. Con un avvertimento: la Open Science va fatta bene e nella sua globalità. Non tutti i pre-print pubblicati durante la pandemia hanno avuto effetti positivi: quando non erano disponibili i dati, e le ricerche non potevano essere riprodotte o verificate, si è creato più danno che altro, con notizie riprese dai media senza verifiche (Borrelli-Sparano, Scienza aperta e Covid-19: che cosa non ha funzionato. Ma la condivisione è la strada giusta, Altreconomia 2020).

I benefici della scienza aperta sono davvero molteplici, in primo luogo per la stessa ricerca scientifica. La ricerca è un processo incrementale che si basa sui risultati raggiunti prima di noi: ma se non si ha accesso ai dati e ai risultati si rischia ogni giorno di dover ripartire dall'invenzione della ruota, o, dal punto di vista degli enti finanziatori, di finanziare la stessa ricerca due volte. Avere accesso ai dati e ai metodi rende invece la scienza più solida, perché consente qualsiasi tipo di verifica e di riproducibilità. Non dimentichiamo, poi, che la maggior parte delle ricerche sono finanziate con fondi pubblici, quindi da una parte rendere tutto disponibile risponde a un'istanza di trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici, dall'altra è un modo per “restituire” a noi cittadini che paghiamo le tasse quanto scoperto grazie ai nostri soldi. La scienza è anche collaborativa – solo alcuni criteri di valutazione l'hanno resa competitiva – per cui condividendo dati e metodi si arriva prima, in modo condiviso, alla soluzione o all'avanzamento.

Un discorso a parte merita l'Open Access. In Italia la sola parola porta con sé tali e tanti pregiudizi che occorre fare un po' di chiarezza.

Esistono due vie per fare Open Access, chiamate per convenzione “Green” (verde) e “Gold” (oro).

Open Access Green significa depositare un articolo, ovunque sia stato pubblicato, in un archivio Open, che può essere istituzionale (ogni ateneo in Italia ne ha uno) o disciplinare. Si deposita la versione consentita dagli editori, secondo quanto da loro dichiarato nella banca dati internazionale SHERPA-RoMEO che raccoglie le politiche di copyright. L'82% degli editori consente il deposito di una fra le tre possibili versioni (la bozza proposta alla rivista, la versione finale con i commenti dei revisori ma senza veste grafica, la versione effettivamente pubblicata). Il deposito è fattibile subito, sempre a costo zero e attiva servizi quali Unpaywall, lo Sci-Hub legale, che cerca in rete la versione aperta di un articolo che il ricercatore non riesce a leggere perché non abbonato: lo si trova solo se l'autore lo ha depositato volontariamente e legalmente in un archivio Open.

Gold Open Access significa invece pubblicare su riviste Open, oltre 14.000, spesso gestite da gruppi di ricercatori e sostenute dagli enti di ricerca. Le riviste Open non hanno abbonamento, sono leggibili da tutti. Solo nel 27% dei casi – e questo va contro l'idea diffusa che pubblicare Open sia comunque a pagamento – vengono richieste le spese di pubblicazione o Article Processing Charges (APC), che servono ad assicurare servizi innovativi. La logica delle APC è diametralmente opposta a quella degli abbonamenti: gli abbonamenti vengono pagati ogni anno da tutte le istituzioni (tutte pagano per la stessa rivista, ovvero, se Torino si abbona a Nature, non è che la vedono anche a Milano) escludendo di conseguenza dalla lettura chi non è abbonato. Le APC, invece, vengono pagate una volta sola, solo dall'istituzione dell'autore, e aprono il contenuto per tutti per sempre. Una differenza sostanziale.

L'Unione Europea ha giocato e gioca un forte ruolo di traino su Open Science e Open Access, con le raccomandazioni e la direttiva sui dati del settore pubblico e con politiche di finanziamento mirate: tutte le ricerche finanziate in Europa hanno da anni l'obbligo di rendere disponibili testi e dati Open.

A fine 2020 diviene operativa la European Open Science Cloud (EOSC), il più grande investimento della Commissione Europea – nell'ordine di miliardi – per la ricerca degli ultimi anni. Sarà l'ambiente virtuale in cui produttori di dati (i ricercatori), produttori di servizi e innovatori si incontreranno: i dati dalle ricerche europee dovranno essere disponibili per il riuso da parte di chiunque (enti di ricerca, start-up, piccole e medie imprese, professionisti), affinché la scienza sia davvero a servizio dell'innovazione e della crescita.

La European Open Science Cloud si baserà su dati FAIR, un acronimo che corrisponde in inglese a Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili), Reusable (Riusabili). In Italia l'acronimo è ancora pressoché sconosciuto, come poco applicate sono le tecniche per rendere i dati davvero FAIR: rischiamo di essere esclusi dal futuro della ricerca europea. Il trattamento dei dati FAIR richiede, poi, almeno mezzo milione di Data-stewards, una nuova figura professionale di alto livello che unisce le competenze sui dati specifici di un'area di ricerca con competenze tecniche trasversali su metadati e standard e che in Italia è tuttora ignorata.

La Open Science, in conclusione, rappresenta un'occasione unica per costruire una scienza migliore, più trasparente e più aperta alla società, che in Italia dovremmo fare di tutto per non perdere.

Elena Giglia

Responsabile Unità di progetto Open Access presso la Direzione Ricerca e Terza Missione (Università degli Studi di Torino)

Componente del Gruppo di lavoro sull'Open Science del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'AISA – Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta

Questo prodotto è protetto da Licenza Creative Commons BY-SA che permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle modifiche, e che alla nuova opera venga attribuita la stessa licenza dell'originale.

|